L’antico bosco scomparso della Rivolta di Rotondella

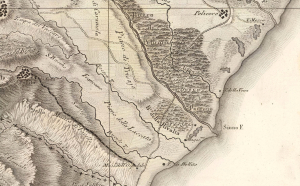

Il Bosco della Rivolta di Rotondella, fino agli anni Cinquanta del Novecento, costituiva il naturale proseguimento meridionale del Bosco di Policoro, estendendosi oltre la foce del fiume Sinni. Una mappa risalente all’inizio dell’Ottocento, realizzata dal cartografo Antonio Rizzi Zannoni, attestava la continuità boschiva lungo entrambe le rive opposte del fiume e la prosecuzione del bosco fino al fiume Agri. Gli antichi coloni greci consideravano sacro questo bosco, che consentiva di mitigare gli effetti marini e dei fiumi sulle coltivazioni praticate nella chora della Siritide. Tale continuità si ritrova anche in una fotografia aerea degli anni Quaranta, che evidenziava come il bosco si estendesse anche verso l’entroterra, rimanendo in collegamento con il Bosco di Policoro. Entrambi i boschi, tuttavia, condivisero lo stesso tragico destino con l’avvento della Riforma Fondiaria, venendo abbattuti dai rispettivi feudatari prima che dalla Riforma stessa. La distruzione prese avvio quando si diffuse la notizia che i vasti latifondi dei baroni Berlingieri e Federici sarebbero stati espropriati. La storia del Bosco di Policoro è meglio documentata: alcune porzioni dell’antica foresta sono sopravvissute e oggi fanno parte di una riserva naturale regionale protetta. Diversamente, il passato del Bosco della Rivolta di Rotondella risulta più nebuloso, con informazioni frammentarie e poco precise. Questa mancanza di chiarezza deriva in parte dal fatto che la gestione della foresta rimase in mani private fino alla sua completa scomparsa. Secondo alcune testimonianze e scritti di autori locali, il processo di abbattimento fu portato avanti da una società privata che deteneva i diritti di taglio.

Il toponimo Rivolta

Il termine “Rivolta” è documentato nella toponomastica locale, identificandolo come “aree prossime a corsi d’acqua con vegetazione arborea e habitat umido, costituita prevalentemente da salici (Salix alba e Salix fragilis) e da qualche rovere (Quercus robur)”. Il toponimo “ Bosco della Rivolta » è attribuito, infatti, ad un’ampia fascia boscata, localizzata a destra della foce del fiume Sinni (F. 212 III N.E.). Altri esempi, sempre relativi a boschi con lo stesso nome, si trovano a sinistra del Fiume Agri (F. 212 IV S.E.), sulla destra dello stesso fiume (cfr. G. Arena. Glossario di termini geografici dialettali della regione italiana. La Basilicata. Istituto di Geografia dell’Università di Roma, 1979). Toponimi “Rivolta” nel territorio tra i fiumi Agri e Sinni (Basilicata” sono attestati nei comuni di Rotondella, Scanzano Jonico e Policoro (7 toponimi): a Scanzano Jonico, Rivolta Bonelli, Rivolta del Fico e Rivolta della Tromba; a Policoro, Bosco Rivolta; a Rotondella, Bosco Rivolta, Fosso Rivolta).

La storia del Bosco della Rivolta

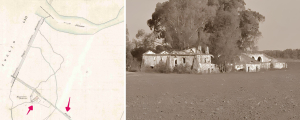

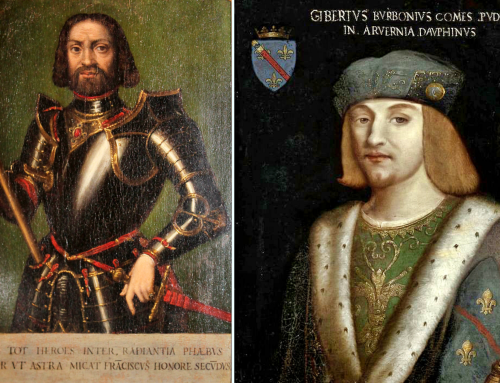

Il Bosco Rivolta, così menzionato in alcuni documenti del XVIII secolo, era parte integrante del feudo di Trisaia, legato al ducato di Tursi, la cui storia risulta essere complessa e ricca di eventi. Originariamente costituito come contea, questo territorio era stato un possesso dei Sanseverino e di altre casate feudali prima di essere concesso nel 1552 come marchesato ad Andrea Doria. Il ducato scomparve definitivamente nel 1769. Andrea Doria, nel corso della sua carriera, guidò la flotta navale contro l’Impero Ottomano, partecipando alla famosa battaglia di Lepanto, che lo vide trionfare in alleanza con altre repubbliche marinare e il papato. Fu proprio in quel periodo che si intensificarono le opere difensive lungo le coste italiane e del Mar Ionio, con la costruzione delle torri costiere. Queste strutture, presidiate da “cavallari e torrieri“, servivano per contrastare le incursioni ottomane e le scorrerie dei pirati, responsabili di razzie e deportazioni in numerosi luoghi. Nel territorio di Rivolta si trova ancora oggi una di queste torri di avvistamento e difesa, nota come Torre del Sinno o Torre di San Basile o Torre della Trisaja, situata nella zona denominata “terra detta di Rotondella“. Purtroppo, la torre si trova attualmente in uno stato avanzato di degrado (si veda in proposito la Relazione Gaudioso, in G. Montesano, Rotondella e il suo territorio in età moderna, Osanna Edizioni, Venosa, 2008; a lato la foto scattata da Ottavio Chiaradia, 1991 e quella del 1967 scattata dall’archeologo Lorenzo Quilici dove il fiume Sinni ne lambiva le fondamenta). Il feudo rustico di Trisaia venne affittato nel 1788 da Don Pasquale Campolongo, che lo prese in gestione dalla Duchessa di Tursi, Giovanna Doria. Campolongo disponeva di un’attività legata all’allevamento nei suoi feudi e utilizzava il Bosco Rivolta per praticare la transumanza e l’allevamento brado. Nel 1784, Antonio Orlando, amministratore dei beni del Duca di Tursi, oltre all’affitto di alcuni terreni consentiva”...ai massari Don Nicola Palermo e Michele Sansano di Sant’Arcangelo, affittattori per un anno dei terreni di proprietà del ducato, di pascolare nel bosco e rifornirsi da esso di legname” (G.Montesano, Op.cit.). Fu tentato nei terreni della Trisaia di sperimentare la coltivazione del riso che benchè di buona qualità richiedeva grandi quantitativi di acqua rendendo sterili i terreni dopo la coltivazione a causa del dilavamento. Nel 1811 l’agente della divisione dei demani, De Benedictis, “nello stabilire i pagamenti dovuti all’erario di parte dei conduttori del demanio ex feudale, aveva accordato al Comune di Rotondella i diritti degli usi civici sul bosco della Rivolta, nonostante le difficoltà di individuare le colonie in quel luogo”.

Nel 1813 la nuova duchessa di di Tursi richiese ed ottene il taglio di una parte del bosco della Rivolta (cfr. Archivio di Stato di Napoli, Amministrazione generali di ponti, strade, acque, foreste e caccia serie – Taglio di boschi di proprietà particolare, Busta 31 – Basilicata).

Nella scheda dedicata a Rotondella, curata dallo studioso Giovanni Montesano (M. Montesano, Op. cit.; “La spiaggia di Rotondella,“ a cura di C. Stigliano, disponibile nella mediateca RotundaMaris), si apprende che, dopo l‘abolizione della feudalità nel 1806, il territorio del feudo di Trisaia, inclusa l‘area della Rivolta (comprendente bosco e terreni), fu assegnato per i cinque ottavi al duca di Tursi e per i tre ottavi rimanenti, nella parte superiore, al comune di Tursi. Il bosco era utilizzato per il pascolo di bovini e giumente tramite contratti triennali stipulati con diversi richiedenti, tra cui il monastero del Sagittario e i massari foresi di Castelsaraceno, che portavano lì le greggi durante la transumanza fino alla fine della feudalità. Nel 1855, il principe ereditario Colonna Doria cedette i diritti sulla sua quota al barone Federici di Montalbano Jonico e, nello stesso anno, anche il comune di Tursi gli trasferì la propria parte tramite un contratto di enfiteusi. Tuttavia, sorsero controversie tra il barone Federici e il comune di Tursi riguardo al possesso e all’utilizzo dei beni, in particolare sul transito lungo la strada fino al mare e sull’impiego di un mulino privato. Nonostante avesse acquisito solo i diritti sui terreni e sul bosco della Rivolta, il barone Federici si comportava come se fosse il proprietario effettivo dei beni esistenti in Rotondella che continuavano ad essere gestiti secondo il vecchio regime dei beni feudali. L’edificio della Rivolta, inizialmente adibito a stalla e situato vicino al bosco, venne successivamente trasformato dalla famiglia Federici in magazzini per lo stoccaggio delle merci destinate all‘imbarco presso il caricaturo alla foce del Sinni.

La vendita dei diritti di taglio

Dopo la

Seconda

Guerra

Mondiale, il diritto di taglio del Bosco della Rivolta

fu ceduto dal barone Federici a una società di Foggia

, c

on l’inten

to d

i rea

lizza

rvi una cartiera. Il barone Giuseppe Federici venne espropriato dalla Riforma Fondiaria dei suoi terreni e dell’ampio latifondo di Montalbano Jonico tra Policoro e Scanzano Jonico per 2.627 ettari per un indennizzo complessivo pagato dallo Stato italiano di oltre 200 milioni di vecchie lire (Azienda Recoleta e zone contermini), mentre per il Bosco Rivolta provvide, così come avvene per il Bosco di Policoro, a tagliare gli alberi e realizzare l’utile economico.

Sempre i

n quegli anni,

a Foggia, era attiv

o l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, che

po

tre

bbe

essere s

tat

o in

te

res

sato a

investire nell’area agricola di Rotondella (sono in corso ricerche per

verif

icar

e se

vi fo

sse

effettivamente un coinvolgimento dello Stato nell’area dell’ex Bosco Rivolta o del territorio di Rotondella). Dopo il

disboscamento del Bosco della Rivolta

, al posto del

vasto bosco di querce e

di altre essenze vegetali simili a quelle del Bosco di Policoro (

sulla storia del Bosco di Policoro leggasi l’articolo su Pandosia) furono piantati gli eucalipti, una specie esotica che ben si prestava alla produzione di cellulosa

. D

ur

ant

e l

’alluvi

on

e del 1959 numerose furono le querce e

altri alberi del Bosco Rivolta che

fur

on

o t

ra

scin

ati nel

fiume Sinni in piena. Successivamente, anche

gl

i euca

lipt

i furono

abbattu

ti e vendut

i, ma la

cartiera prevista a Rotondella non

fu mai reali

zzata (cfr. G. Montesano, Op. cit

.).

In seguito, il terreno

fu venduto a una società agricola

che ancora o

ggi opera ne

lla zona.

Tra il 1962 e il 1967, un’iniziativa del tutto diversa dalle attività agricole tradizionali dell’epoca si insediò presso i piani alti della “Trisaia” di Rotondella: il centro di ricerche del Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare (CNEN). In quegli anni, l’interesse per il centro era legato principalmente alle opportunità lavorative che esso offriva. Tuttavia, a partire dagli anni Ottanta, le discussioni si focalizzarono sulle scorie radioattive conservate nel centro e sulla riconversione delle sue attività di ricerca. Questi temi si intrecciarono con il dibattito nazionale sull’uso dell’energia nucleare, una questione che rimane ancora oggi rilevante anche a livello regionale.

L‘obiettivo di Pandosia è quello di ripercorrere e testimoniare questa storia legata al territorio, per sottolineare come il futuro del pianeta sia strettamente connesso alle decisioni dell’umanità e alla tutela della vita di tutte le specie viventi. Questo tema, oggi più che mai, si rivela particolarmente complesso e fragile nel contesto della crisi climatica e socio–economica, richiedendo scelte responsabili da parte di chi guida le istituzioni pubbliche a tutti i livelli.

*Articolo a cura di Pandosia, con la collaborazione di A.Bavusi (testi e ricerche storiche), A.Castelmezzano (toponimi e luoghi naturali), Felice Santarcangelo, per i contesti dei luoghi e le indicazioni geografiche, O.Chiaradia, per le fotografie e le indicazioni iconografiche a corredo dell’articolo