Il rituale, governato dalle divinità ma gestito dagli uomini, per i romani, era funzionale per l’applicazione delle tecniche catastali, integrando le stesse con la rete stradale e la sistemazione idraulica del territorio.

Tale schema di fondazione deve aver certamente ispirato la fondazione a Banzi dell’arx (arcem – acropoli), ovvero del cosiddetto Templum Augurale, tutt’uno con la fondazione della città presso gli italici che non conoscevano questa forma di aggregazione e dell’Ager Publicus, forse centuriato, ancora visibile da carte satellitari e soprattutto in alcuni segni sul territorio bantino, al quale provvedevano gli “gnomatici”, o agrimensori romani.

La pratica augurale dell’auspicium a Banzi costituirebbe la sola testimonianza archeologica di una funzione rituale strettamente collegata con un rito di ri-fondazione, in continuità con precedenti riti italici. Nel caso specifico, tale funzione presso l’auguraculum romano andrebbe associata alla nuova forma amministrativa giuridica presso la comunità osca che continuava a conservare usi e costumi propri nonostante la costituzione di un possibile municipium romano a Bantia.

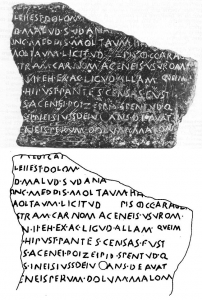

Presso il tempio di Banzi, costituito da 9 colonne in pietra infisse nel terreno, ancora di non chiarita e controversa ubicazione da parte degli studiosi (Piazza Gianturco, inglobate nel foro, presso la domus romana, presso l’area della scuola materna comunale) che da testimonianze locali raccolte dagli autori risulterebbero essere stati rinvenuti duranti i lavori di costruzione della scuola materna comunale, presiedeva per gli auspici un sacerdote, così come testimonia un epigrafe rinvenuta nella domus a Banzi (Orto dei Monaci). L’edificio sacro si rese necessaria per offrire un luogo di culto ai popoli di lingua osca, della cui presenza a Banzi è testimonianza la Tabula bantina, che probabilmente consideravano spazio sacro, prima dell’arrivo dei romani, l’intero ed esteso bosco che circondava Banzi.

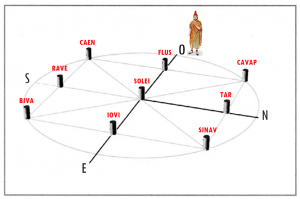

I nove cippi descrivevano i nodi di un’area rettangolare con i lati orientati sulle direzioni cardinali con lato maggiore di circa 9 metri e quelli inferiori di 8 metri circa. In posizione elevata esisteva sul lato est un seggio forse dove il sacerdote si ritirava per gli auspici.

Le colonne dell’auguraculum di Banzi (attualmente traslate presso il Museo di Venosa) mostrano sulla sommità alcune lettere relative agli auspici con il nome di alcune divinità di origine italica (secondo la corrispondenza delle divinità romane, Iovi= Giove, Flus = Flora). Un sacerdote romano, spesso assistito da camilli (assistenti) da tibicen (un suonatore di syrinx o flauto di Pan o aulos) e victimarii (addetti all’uccisione degli animali sacrificali), traeva gli auspici dall’osservazione del volo degli uccelli (ornitomanzia) pronunciando formule magiche che delimitavano lo spazio sacro esteso a quello celeste.

Secondo l’archeologo Torelli che le scoprì e comprese la loro funzione come tempio auguraculum (1969, p. 44 e in “Studies in the Romanization of Italy”, Alberta, 1995, pp. 97-102) servivano al sacerdote per ricavare la formula magica verbale ed interpretare l’auspicio dall’osservazione della volta celeste e dai segni premonitori, il cui significato poteva essere così interpretato secondo Torelli: 1) CAVAP = c(ontraria) av(e), a(ugurium) p(estiferum) 2) FLUS = Flus(ae) 3) CAEN = c(ontraria) a(ve), en(ebra) 4) TAR = t(…) a(ve), ar(cula) (?) 5) SOLEI = Solei 6) RAVE = r(emore) ave 7) BIVA = b(ene) iu(vante) a(ve) (?) 8) IOVI = Iovi 9) SINAV = sin(istra) av(e). (cfr Antonio Gottarelli, Contemplatio Templum solare e culti di fondazione, sulla reola aritmogeometrica del rito di fondazione della città etrusco-italica tra VI e IV secolo a.C. Ed Te.m.p,l.a., 2013)

Il caso di Bantia contrasta “con l’immagine stessa, tradizionalmente accettata, del templum-temenos descritto come figura perimetralmente chiusa e dunque come recinto ritualmente orientato. Il templum bantino sembra, infatti, costituire l’eccezionale testimonianza di una vera e propria materializzazione delle formule più nascoste del rito augurale, in cui si riflette un modello concettuale dello spazio che, durante l’azione rituale, veniva più “pensato” che fisicamente descritto. Un luogo quindi molto più simile alla definizione che ne dà Varrone, quando afferma che è “un luogo riservato all’augurazione o agli auspici, definito secondo certe formule verbali”. Per cui, come sosterrà Rykvert 32: “era delimitato dalle parole dell’incantesimo, dai verba concepta che creavano una rete magica intorno ai punti di riferimento indicati dall’augure: era quest’ultima operazione a stabilire realmente i confini del templum, e non il tracciamento eseguito col lituus sul terreno”. La dimensione religiosa dello spazio non è di tipo “lineare”, ma “nodale”, e quindi molto più vicina a quei concetti di “geometria del numero” e di “punti-posizione” che saranno il fondamento della aritmo-geometria di ascendenza pitagorica. Il numero 9, che è il numero dei capisaldi, andrà ricondotta alla formula 1+8 e cioè 1, che è il cippo di mezzo, umbilicus del sistema e sede inaugurationis, più le 8 direzioni spaziali definite dai cippi perimetrali. La figura del templum celeste può così essere immaginata come una circonferenza entro cui è inscritto il perimetro quadrangolare della rappresentazione in terris del templum augurale, con rappresentati gli assi che dal centro collegano i cippi perimetrali, corrispondenti agli otto raggi delle otto principali direzioni spaziali (A.Gottarelli, Op.cit).

Gli atti cerimoniali concludevano la effatio-liberatio del locus (formula magica di liberazione). La Locatio e effatio-liberatio sembra infatti che implicassero una rigida sequenza di azioni rituali che culminavano con la stessa posa di pietre terminali: “1) Praecatio o vota e supplicatio; 2) Agibilità nel giorno stabilito (…) ;3) Demolizione delle precedenti costruzioni e pulitura delle aree (…) 4) Delimitazione (terminos ponere) dei vari loci con pietre terminali e recinti. 5) Effatio (= certis verbis definere) e liberatio (dagli spiriti) dei loci. 6) Sacrificio. 7) Costruzione dei nuovi edifici (…)(A.Gottarelli, Op.cit)

Il Cammino di Puglia di Antonio Bavusi e Vito L’Erario è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

Permessi ulteriori rispetto alle finalità della presente licenza possono essere disponibili presso www.pandosia.org

E’ possibile richiedere gratuitamente, tramite modulo di contatto, la copia cartacea del testo Il “Cammino di Puglia” (192 pagine) indicando il proprio nome, cognome, indirizzo postale, CAP – nome del Comune di domicilio e recapito telefonico). Indicare il motivo del proprio interesse a ricevere il testo.

Vedi il video “Arx di Banzi: il rito di fondazione

Vedi il video “Arx di Banzi: il rito di fondazione