di Antonio Bavusi (Settembre 2022) – Creative Commons Attribuzione – Non commerciale citando la fonte

“Chi controlla il territorio lo possiede. Il possesso del territorio non riguarda principalmente le leggi ed i contratti, ma prima di tutto riguarda la gestione del movimento e della circolazione” [Paul Virilio, Vitesse et politique: essai de dromologie -1977]

“lo spazio geografico è sempre il regno del concreto e del particolare” [Ombre corte, D.Harvey, 2018]

I rappresentanti delle 17 nazioni convenute a Parigi per la sottoscrizione del trattato internazionale sul Sistema Metrico Decimale (Parigi, 20 maggio 1875)

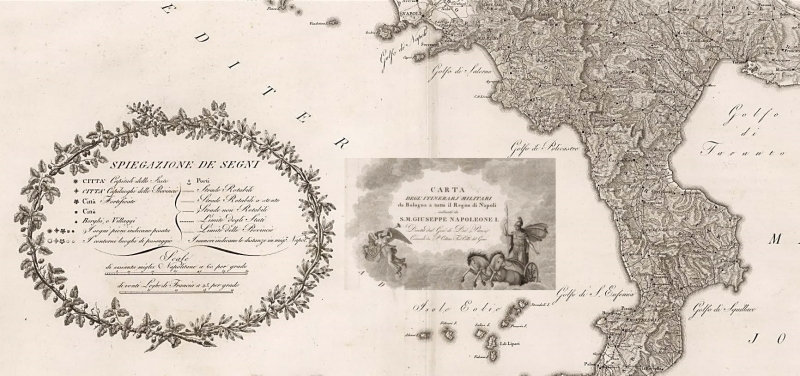

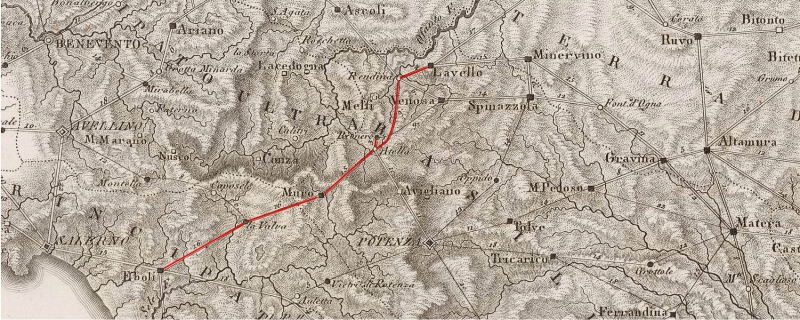

Cartografia militare del Regno di Napoli redatta dal cartografo Rizzi Zannoni (1807) con l’indicazione in miglia napoletane e la conversione in leghe francesi (in genere la lunghezza del percorso stimata in un ora di cammino)

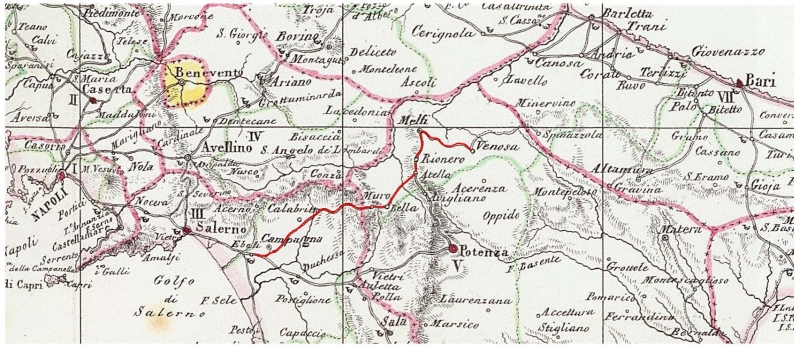

Carta postale di Benedetto Marzolla (1841)

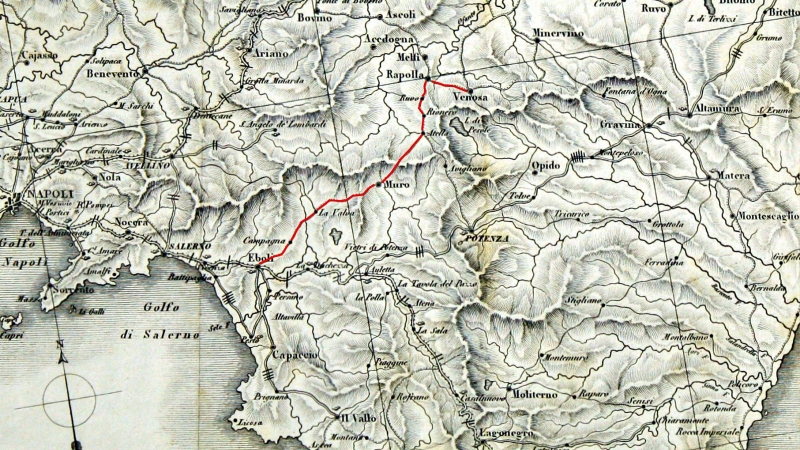

Carta Postale Vallardi (Pietro e Giuseppe) 1832

Carta Postale di Rizzi Zannoni (1807)

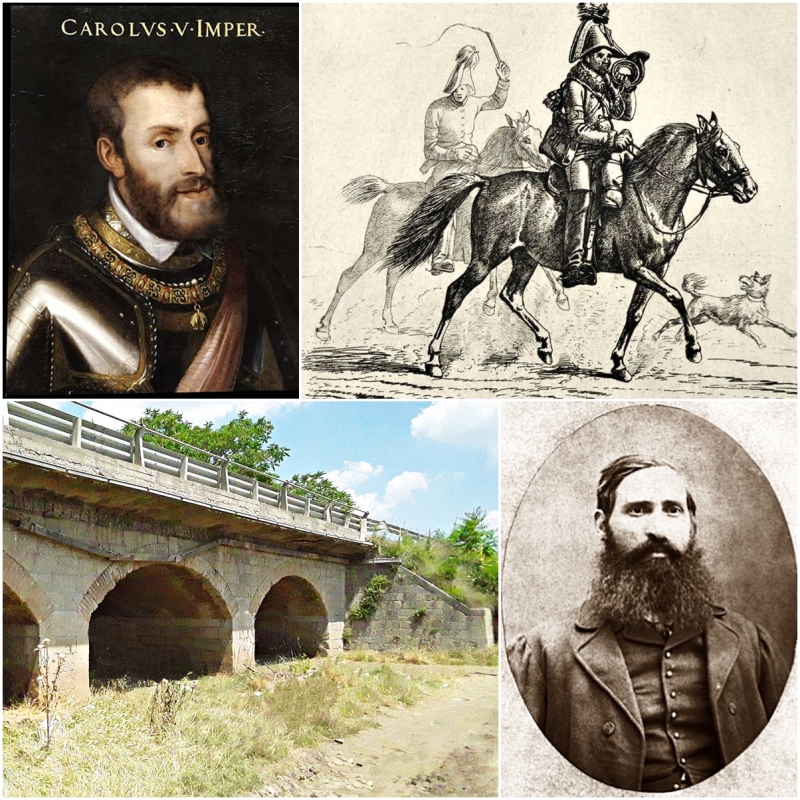

Carlo V istituì il primo servizio postale nel Regno di Napoli. Staffetta a cavallo. Ponte Vecchio, tra Atello e Rionero in Vulture, luogo dell’assalto alla carrozza postale da parte del brigante Crocco

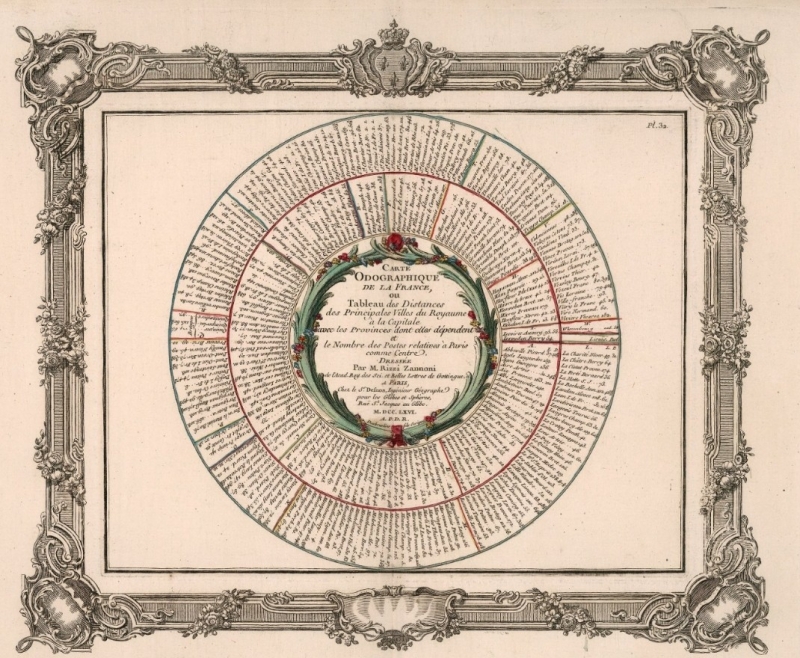

Rizzi Zannoni (1766) carta odografica della Francia con le distanze misurate tra le maggiori città e Parigi.

Orologio da carrozza (XVII sec.). Oggetti rari e costosi, già relizzati a fine XIX secolo da orafi fiamminghi ed utilizzati inizialmente in Inghilterra e in Francia

Miglio zero della Via del Grano a Napoli. Ponte della Maddalena, sul fiume Sebeto (oggi non più presente). Fonte: La Via del Grano, Op.cit.

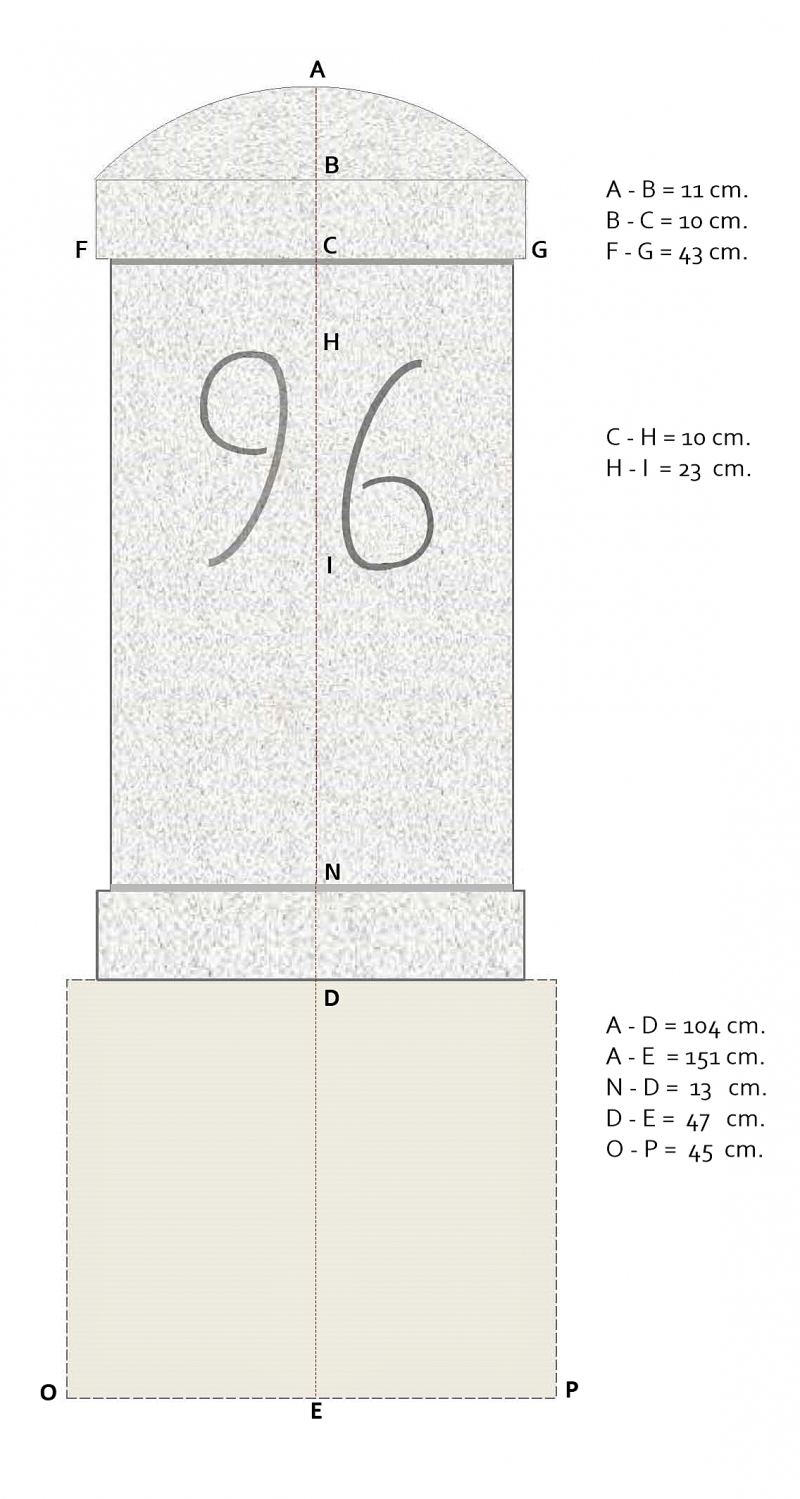

Colonnetta miliare in pietra del miglio 96 della Via del Grano (a Rionero in Vulture). Le miglia venivano misurate a partire da Napoli, capitale del regno, dal Ponte della Maddalena (miglio zero Strada dellòe Calabrie – diramazione da Eboli – Via del Grano)

Alcune colonnette miliari sulla Via del Grano (1797 – 1830)

Colonnetta del miglio 78, nei pressi di Picerno, sulla Strada Regia di Basilicata (1798 – 1830)

I cippi chilometrici della Strada Nazionale Contursi-Barletta che ripercorre nel 1860 il tracciato della vecchia Via del Grano. Sui cippi triangolari in pietra compaioni i chilometri (indicati con il simbolo km) rispettivamente da Barletta per Contursi e viceversa.

Dal miglio al chilometro

L’introduzione del sistema metrico decimale in Basilicata

Un concetto nuovo dello spazio si diffonde in Europa e in Italia a partire dal XVIII secolo imponendo un ordine gerarchico tra centro e periferia. Robert de Hesseln nel suo Dictionnaire Universel de la France del 1771 stratificava per la prima volta le agglomerazioni umane dalla città capitale fino al casale, stravolgendo la caotica ed incerta toponomastica dell’organizzazione feudale del territorio, giunta immutata fino al XVIII secolo. E’ in Francia che, dopo la rivoluzione del 1799, comincia ad affermarsi una gerarchia codificata tra centri urbani maggiori e quelli minori. Bernard Lepetit applicò una cartografia che indicava le città con funzioni amministrative superiori scegliendo i capoluoghi di «généralités» per l’Antico regime e i capoluoghi di dipartimento per l’Impero e la Monarchia di Luglio (Cfr N.Verdier. Dal territorio alla carta: posta a cavallo e culture dello spazio tra la fine del settecento e l’inizio dell’ottocento. In Hal, archives overtes, Novembre 2010).

Dal miglio al chilometro

La Convention du Mètre venne sottoscritta a Parigi il 20 maggio 1875 da 17 nazioni, tra cui l’Italia, dopo l’iniziativa portata avanti dalla Francia a partire già dal 1791. Sancì per la prima volta linee guida a livello internazionale per unificare il sistema di pesi e misure, così da facilitare lo scambio ed il confronto di informazioni e merci, definendo come unità di misura di lunghezza il metro con i suoi multipli e sottomultipli (la proposta di una definizione teorica del metro come 1/10 000 000 dell’arco di meridiano terrestre compreso fra il polo nord e l’equatore che passava per Parigi, il cosiddetto meridiano di Parigi). Le misure erano infatti in precedenza calibrate sul corpo umano (passo, piede, braccia, pollice) che avevano concepito il “miglio” romano come unità di misura itineraria presso i popoli antichi (esso equivaleva a 1.000 passi, cioè a circa 1480 metri attuali). In seguito, il miglio aveva assunto valori diversi, a seconda dei luoghi e nel tempo. Per la prima volta il nuovo Sistema Metrico Decimale, Système international d’unités, nato con la rivoluzione francese ma fatto proprio dai governi napoleonici, farà breccia anche durante Restaurazione, ad eccezione delle monarchie aglo-sassoni che continueranno ad utilizzare sistemi differenti. Il Sistema Metrico Decimale rispondeva alle esigenze di centralizzazione dello Stato, omologando le regole dello scambio, del commercio, del fisco e della demografia. Il potere centrale fu costretto a ridefinire di conseguenza anche la visione dello spazio gerarchicamente funzionale, agendo sulle resistenze locali nonostante la “carta geometrica non dava conto della fatica nello spostamento”. (Cfr N.Verdier, op. cit.) . Fu necessario incidere sul valore medio della posta, ovvero sulla distanza tra le stazioni intermedie di sosta e cambio dei cavalli che, nel 1833 si riduceva di circa il 20% rispetto ai primi decenni del 700, passando da 9,09 km a 7,38 km (ndr in Francia). L’ampliamento e il miglioramento delle strade consentivano, infatti, ai mezzi di propulsione animale (cavalli e muli) di percorrere uno spazio maggiore prima di essere sostituiti presso le stazioni di sosta. Ma la riduzione dello “sforzo” animale permise anche di raddoppiare le distanze percorribili in un tempo minore, riducendo i tempi complessivi di trasporto, completamente stravolti dalla successiva rivoluzione del vapore con le ferrovie. La percezione dello spazio attraverso continui miglioramenti tecnologici introdusse così un concetto in precedenza ignorato, quale quello di “velocità”. Filosofi e pensatori diedero spunto ai progettisti per introdurre in maniera artificiosa una nuova idea di spazialità, estesa non più alle singole strade, bensì ad una rappresentazione virtuale del territorio, ad una “rete” stellare che poneva la capitale Parigi nel centro della Francia e dell’Europa. Il sistema ideato da Victor Legrand, del Corps de Ponts et des Chaussées (Corpo dei Ponti e Strade) aveva lo stesso obiettivo attuato dal piano urbanistico di Haussmann per Parigi, che rifece completamente strade e caseggiati, secondo un disegno geometrico che, nel rendere accessibili i luoghi al commercio e agli scambi, determinava anche un controllo sociale capillare, attraverso l’introduzione della codifica della toponomastica cittadina che rendeva immediatamente identificabili, oltre ai luoghi, anche le abitazioni di quanti li abitavano stravolgendo il concetto di censimento collegandoli al domicilio e alla residenza (In proposito leggasi il saggio di J.C. Scott, Lo sguardo dello Stato. Ed. Eleuthera, Milano, 2019). Tale assunto è alla base di recenti teorie sulla cosiddetta “compressione spazio – temporale“, ovvero sull’accelerazione che distrugge lo spazio e comprime il tempo nei modi di percepire la realtà, dovuta all’introduzione della dromologia funzionale alla ricchezza e al potere (Vitilio, Vitesse et Politique, 1977).

La misura delle distanze lungo le strade del Regno di Napoli e in Basilicata

La cartografia che fino all’inizio dell’Ottocento era in gran parte “cartografia fisica”, ovvero illustrazione del territorio con monti, fiumi e principali centri abitati, suddiviso al massimo entro i confini delle Province del Regno, a partire dal 1807 cominciò a delinearsi con gli itinerari stradali, che culminarono nell’opera monumentale del cartografo Rizzi Zannoni che, per dettagli e precisione, può definirsi la prima vera cartografia topografica moderna di rappresentazione del territorio (1807). La prima regolamentazione del servizio di posta nel Regno delle Due Sicilie risaliva al 1559, con la Prammatica del Duca di Alcalà Pedro Afán de Ribera “de officio praefecti cursorum”, che affidava al “mastro di posta” il compito di far osservare precise regole d’ingaggio. I compiti del procaccia, procaccio o maestro di posta rientravano nell’ambito dell’amministrazione postale fondata nel Regno di Napoli da Carlo V e riordinata nel 1742. A differenza dei corrieri ordinari e straordinari, forniva un servizio privato di trasporto. Assumeva l’incarico per un determinato periodo di anni e disponeva di mezzi propri, garantendosi un guadagno anche per il trasporto di persone e di beni per conto terzi, non potendo godere di esenzioni. Nel 1843 l’attività dei procacci destinati al trasporto dei denari ed effetti dei privati e dei fondi della Tesoreria generale che, dalle province si spediscono a Napoli, venne regolamentata (Cfr A.Bavusi, La Via del Grano. Geoitinerario storico di V.L’Erario, Alfagrafica Volonnino, Lavello, 2021). Tra le “poste” di Principato Citra, corrispondente all’incirca all’attuale provincia di Salerno, a metà Settecento se ne contavano otto sulla Strada Regia delle Calabrie: Nocera, Salerno, Taverna Penta di Ponte Cagnano, Eboli, lo Scorzo a fasi alterne con La Duchessa, Auletta, La Sala, Casalnuovo (dal 1863 Casalbuono). La cartografia stradale era soprattutto postale e militare. Da una carta postale si potevano infatti intuire informazioni di tipo economico e infrastrutturale, nonché politico-sociali, dal momento che nello «studio del rapporto spazio-potere la geografia postale occupava uno spazio originale» (Fedele Clemente. La voce della posta. Comunicazioni e società nell’Italia napoleonica, in «Quaderni di Storia Postale», 20, 1996).

Il sistema di pesi e misure nel Regno di Napoli per lungo tempo all’inizio del XIX secolo restò nel caos con speculazioni per quanto riguarda le misure di peso e capacità con enormi profitti degli speculatori. Murat cercò di mettere ordine al sistema sistema di pesi e misure del regno, dando nel 1811 l’incarico ad una commissione della Reale Accademia delle Scienze di comparare i campioni di pesi e misure conservati nella Zecca di Napoli e nel Reale Osservatorio Astronomico con quelli francesi. La commissione stabilì così la corrispondenza tra le misure adoperate in Napoli e quelle del sistema metrico decimale. Per quanto atteneva le misure di lunghezza venne esaminato il campione di quattro palmi depositato sin tal tempo degli Aragonesi in Castel Capuano, stabilendo la misura del palmo napoltano (1/4 della lunghezza del campione) pari a millimetri 263,67 corrispondesse a metri 0,26367, giungendo ad emanare la legge 19 maggio 1811, n.974 “Legge per lo stabilimento del nuovo sistema decimale dè pesi e delle misure” nel Regno di Napoli, corrispondente all’analoga legge francese, in vigore dal 1 gennaio 1812. Il vecchio miglio napoletano veniva sostituito dal metro e dal suo multiplo chilometro (km).

Ma il percorso dell’applicazione del nuovo sistema metrico decimale, con la Restaurazione, era destinato a ritardare i propri effetti. Con la legge metrica del 6 Aprile 1840 come anche per il sistema già in uso nella la Sicilia di qua del faro, la base dell’intero sistema era ancora il palmo, definito dal primo comma dell’art. 2 (legge 6.4.1840) come la «settemillesima parte di un minuto primo del grado medio del meridiano terrestre, ovvero la settemillesima parte del miglio geografico d’Italia e del miglio nautico di 60 al grado medio del meridiano medesimo». La misura del quadrante di meridiano terrestre assunta come base del palmo era quella eseguita dai francesi alla fine del secolo precedente.

Strade e potere centrale

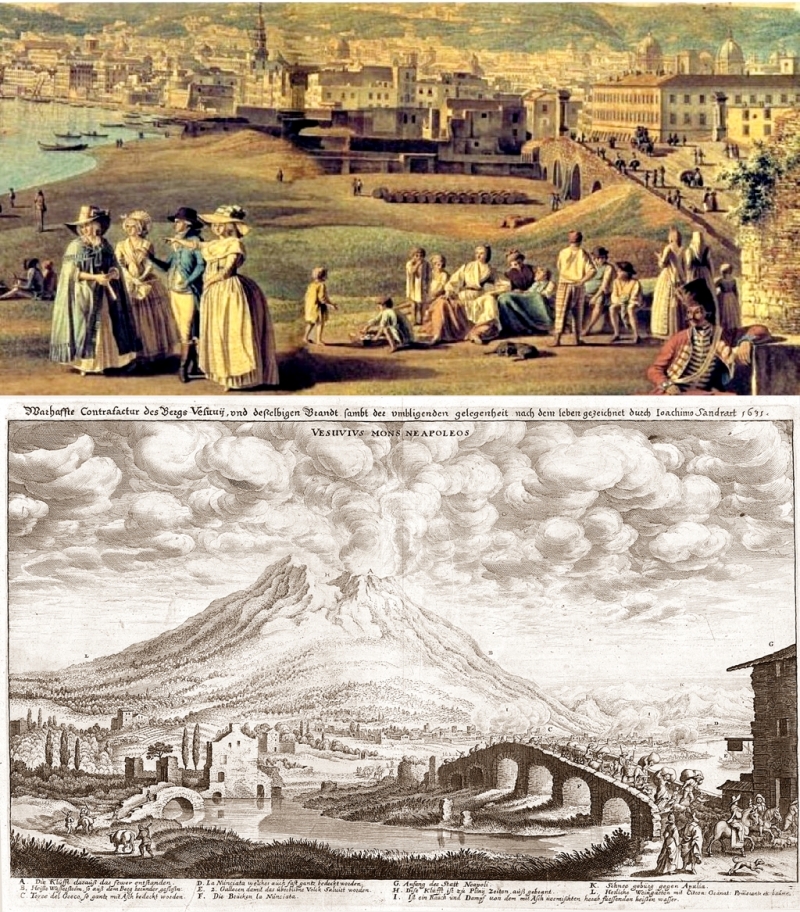

Durante il decennio napoleonico, il Regno di Napoli annoverava ulteriori collegamenti, tra cui la strada regia di Roma, la strada regia di Caserta e le strade dette «cammini reali», la strada regia d’Abruzzo, la strada di Mondragone, la strada Napoleone e la strada di Santa Maria de’ Monti, la strada di Pozzuoli, la Strada Regia di Puglia, la Strada di Benevento, la Strada Egnazia, la Strada di Calabria, la “Strada di Matera” (In Bullettino delle leggi del Regno di Napoli, 1813, pp. 281-282).

Lungo la Via del Grano (Strada di Matera) nel Principato Citra, erano presenti stazioni di Posta a Eboli e officine postali a Campagna, Contursi, Valva e Laviano. A Campagna, distante 48 miglia circa da Napoli, era presente una Dogana di II classe. L’Amministrazione Generale delle Poste e dei Procacci, di qua del Faro, fu riordinata con i regi decreti del 25 marzo 1819 e del 18 maggio 1824. Era sottoposta alla dipendenza del Ministro delle Finanze e prevedeva una direzione generale, con sede a Napoli (Cfr. Archivio di Stato di Salerno. Fondo Intendenza. Il servizio Postale. A cura di F. Innella e A. Cantalupi, 1808 – 1860). il funzionamento delle poste del Regno di Napoli (purtroppo ho trovato il testo solo ora, anche se molte informazioni sul libro sono riportate). “Stazioni di Posta dei Cavalli” (ciascuna Posta doveva avere disponibili per i cambi in base a decreto regio, 8 cavalli da tiro e 1 da sella) ubicate lungo la Via del Grano erano ubicate: Eboli – Santo Spirito; Valva; Laviano; Muro Lucano; Atella; Barile; Rendina; Spinazzola; Poggiorsino; Gravina; Matera.

Il funzionamento delle poste e le distanze

Quasi tutti gli impiegati dell’Amministrazione Generale delle Poste e dei Procacci avevano nomina regia, su proposta del Ministro delle Finanze, ad eccezione dei soprannumerari, gli alunni, i corrieri, i conduttori, gli uscieri e i bollatori che erano nominati dal direttore generale, sentito il parere del Ministro delle Finanze. I corrieri a cavallo ed i pedoni, addetti al servizio delle poste interne del- le province, erano nominati dagli Intendenti. I maestri di posta, che soprintendevano ai “rilievi”, ossia alle stazioni, erano assunti a contratto, e prestavano una cauzione in proporzione al nume- ro dei cavalli (nove, sei, quattro, o meno di quattro), che dovevano essere addetti al “rilievo”. I direttori delle province proponevano al direttore generale tutti i mezzi per migliorare il servizio delle poste, delle lettere, come delle poste dei cavalli, dei procacci, delle vetture corriere e delle iligenze giornaliere. I “postiglioni” guidavano le diligenze postali e le carrozze private dalla propria posta a quella successiva, riportando indietro a trotto i cavalli utilizzati. Con quattro cavalli erano necessari un postiglione, che cavalcava il cavallo davanti a sinistra (timoniere) e un cocchiere, che teneva le briglie seduto a cassetta. Il postiglione indossava una redingote (soprabito con spaccatura adatto alla cavalcatura), spesso di colore vivace, gialla o rossa (colori già allora tipici dei servizi postali), con risvolti e polsini di colore contrastante e caratteristici bottoni di metallo. I pantaloni alla cavallerizza erano infilati negli stivali. In testa avevano spesso, nell’Ottocento, un cappello a cilindro nero. A tracolla portavano il corno postale, che suonavano per farsi cedere la mano dalle altre vetture, su cui avevano diritto di precedenza, e per annunciare il loro arrivo nelle stazioni di posta. Inoltre lo suonavano di notte per chiedere l’apertura delle porte delle città. Per garantire il segreto della corrispondenza, questa doveva viaggiare con i Corrieri in valigia chiusa a chiave, riunita in pacchi sigillati. La valigia doveva essere aperta in presenza del parroco, del giudice di circondario, del sindaco, o del capo urbano, o d’uno almeno di costoro, e se la valigia giungeva aperta ed i pacchi, o le lettere comunque manomesse, si doveva fare un verbale in triplice copia, da spedire all’Amministrazione Generale delle Poste. La partenza era fissata in giorni stabiliti ed erano accompagnate da scorte a cavallo, che non potevano essere meno di due. Il servizio delle poste dei cavalli funzionava per mezzo di affitti presso le Intendenze, con l’intervento dei direttori di I classe, che svolgevano le aste. Era facoltà del Ministro delle Finanze revocarle e stabilire che venissero effettuate, presso l’Amministrazione Generale, a Napoli. Era vietato a coloro che affittavano i cavalli di stabilire i rilievi fissi per cambio dei cavalli, per non danneggiare i maestri di posta. Ma dai rilievi di archivio effettuati, spesso, si rilevavano abusi. Nel 1832 un abuso vide coinvolto il maestro di Posta di Eboli, con ritardi di arrivo della “Valigia” proveniente da Matera nel 1810, tanto da dover verificare gli itinerari dei Procacci in Calabria e Basilicata. Sempre ad Eboli il gestore della lo- cale Taverna, Pasquale Berlangieri, chiedeva il saldo dei crediti dei Procacci che frequentavano la taverna.

Le strade e l’emergenza brigantesca

L’emergenza brigantesca e le continue rapine ai danni dei corrieri, costrinsero ad istituire lungo l’itinerario pattuglie armate. Il “corno” – strumento volto a scandire i momenti di consegna della posta (notturni e diurni), segnalando l’arrivo e la partenza nelle stazioni (come pure il diritto di precedenza) – venne adottato come segno convenzionale, per la prima volta sulla carta di Nicola Antonio Stigliola, «Provincia de Principato Citra». Atlante delle Province del Regno di Napoli, Napoli, 1583-1589, mostrando le sette stazioni di posta comprese tra Salerno e Lagonegro. La stazione di posta, quindi, «a un certo momento si qualifica come sistema di computo del tempo di viaggio. Sette poste, per esempio, sono grosso modo 50 miglia, ovvero due giornate di viaggio» (Cfr. Silvia Siniscalchi. La cartografia postale e le sue evoluzioni. Una cifra crono-spaziale dei mutamenti territoriali. In Geotema. Supplemento 2019).

L’itinerario della Via del Grano veniva rappresentato dalle Carte Postali di Rizzi Zannoni (1807), di Vallardi (Pietro e Giuseppe) del 1832 e quella del Regno delle Due Sicilie redatta da Benedetto Marzolla del 1841. In particolare nella carta postale redatta da Benedetto Marzolla (1801-1854) veniva riproposto il simbolo del corno utilizzato da Stigliola, utilizzato in tutti gli stati in Europa per identificare il servizio postale. Marzolla identificava le funzioni delle stazioni di posta e classificava le strade regie postali “sulle quali transitano le vetture corriere addette al servizio delle regie poste”. In particolare il cartografo nativo di Brindisi, tenente ingegnere presso il Real Officio Topografico della Guerra e fondatore dell’Istituto litografico militare di Napoli, annotava come il segno del corno indicasse “il luogo ov’è stabilito il rilievo dè cavalli sia per servizio regio sia particolare” classificando le strade regie postali in tratti costituenti “strade rotabili costruite” e “strade rotabili naturali”, ad evidenziare il loro status in relazione alla percorribilità. Nel 1841 era classificata “rotabile costruita” il tratto della Via del Grano fino a Barile.

Spazio, tempo e velocità

Tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, l’introduzione degli orologi meccanici (a pendolo e successivamente con carica meccanica) introducono un nuovo concetto di tempo, meno legato alla spazialità (distanze tra città diverse, etc) ma più vicino al concetto di velocità. La parola “velocità” non era contemplata nel vocabolario di Futretière del 1690, mentre era presente nel vocabolario dell’Accadémie del 1762, sotto forma di un rapporto tra distanza e tempo. Il tempo necessario a percorrere un determinato spazio, dovuto all’innovazione dei mezzi di locomozione tra fine Settecento ed inizi Ottocento, aveva indotto a servirsi di orologi (rari e costosi, quelli personali da tasca) che in seguito furono montati anche sulle carrozze per consentire ai postiglioni e cocchieri di “accelerare” l’andatura dei cavalli. Sulle torri campanarie e sui campanili fece la sua comparsa l’orologio pubblico (prima con quadrante a 6 ore e successivamente a 12 ore con una sola “lancetta”), mosso da complicati meccanismi a pendolo funzionanti a gravità che determivavano i rintocchi delle campane (secondo la liturgia religiosa per gli orologi a 6 ore). “Di qui un ripensamento del giorno solare, le cui variazioni dovute ad impreciosi dei meccanismi di misurazione del tempo erano considerate un disturbo. Bisognerà aspettare il 1816 perchè in una città come Parigi si cominci a utilizzare ufficialmente quello che all’epoca si chiamò “tempo solare medio”(Cfr N.Verdier, op. cit.). Tuttavia gli orologi giunsero solo a fine Settecento anche in alcuni Comuni della Basilicata, come Melfi, Acerenza e Cancellara, cominciando a svolgere il loro compito al posto delle rare meridiane, inducendo ad utilizzare un linguaggio proprio del tempo moderno, con le prime officine meccaniche sorte a Napoli ed in alcune città del regno. Gli orologi acquisirono sempre più precisione. Su qualche carrozza cominciò ad essere montato l’odometro, avvero una macchina che consentiva di registrare automaticamente la distanza percorsa a partire dal numero dei giri della ruota dei veicolo (il contamiglia era stato concepito da Vitruvio ed utilizzato nel 1528 per misurare un grado di meridiano tra Parigi e Amiens). Rizzi Zannoni nel 1766 proporrà una carta odografica della Francia con le distanze misurate tra le maggiori città e Parigi.

Le colonnette miliari lungo la Via del Grano e la Strada Regia di Basilicata. Il passaggio dal miglio al chilometro

Le colonnette miliari ed i cippi lungo le strade rappresentano testimonianze monumentali, assieme a ponti, cunette, muretti a secco, taverne e dogane. Opere, queste, che segnano il passaggio in Basilicata dal vecchio sistema di lunghezza del Regno di Napoli calcolato in “miglia napoletane” (un miglio napoletano fino al 1840 era pari a 1845 metri circa) a quello in chilometri, multiplo del “metro” lineare nel nuovo Sistema Metrico Decimale.

Tra le prime strade borboniche ad essere realizzate in Basilicata fu la “strada di Valva o Cammino di Matera” iniziata nel 1797 con itinerario Napoli – Eboli – Matera (capoluogo della Provincia di Basilicata fino al 1806). La decisione di realizzare la strada, partì dal Marchese Giuseppe Maria Valva, che ripristinò più antichi tracciati, come la Via Antiqua dei Normanni, e tratturi già presenti nella Valle dell’Alto Sele, al fine di creare un collegamento terrestre con Napoli partendo dalle terre del grano della Capitanata, della Valle del Bradano e da Matera. Oltre al ruolo strategico commerciale, la strada servì alla repressione borbonica del brigantaggio, alla guerra tra i Borboni e i Francesi e contro le insurrezioni filo giacobine di cui lo stesso Marchese di Valva ne fu fautore. La strada venne completata nel suo primo tratto fino a Laviano nel 1797, proseguendo agli inizi del 1800 sino a Lavello, in Basilicata.

La spesa preventivata fu a carico dei Comuni e dei feudatari locali, che avevano proprietà entro dieci miglia dalla strada, così come era consuetudine del governo borbonico. La somma era stata raccolta per un terzo dai proprietari locali e per i restanti due terzi a carico dei Comuni, che ripartirono la quota fra i possidenti, in ragione del valore della proprietà dalla distanza della stessa dalla strada. Tale modalità di finanziamento era la stessa per tutte le strade del periodo; ma non sempre le realtà territoriali e i nobili locali contribuirono alle spese, ritardando l’ultimazione della strada che, tra l’altro, venne rallentata anche dai contenziosi con le ditte appaltatrici. Il Cammino di Matera, negli anni seguenti, venne progressivamente abbandonato, preferendo da Eboli seguire la direttrice del fiume Ofanto, meglio collegata con la Puglia. Lun- go la stessa direttrice aveva luogo un servizio postale, gestito “a schiena di mulo”.

Le “colonnette miliari” – ne abbiamo rinvenute al momento 19 nel tratto tra Eboli e Lavello – erano posizionate sul ciglio destro della strada, nel senso di marcia da Napoli verso Lavello, in quanto nel Regno di Napoli i carri (i traini) e gli animali da soma (cavalli, muli e asini) erano ob- bligati a tenere la destra. Su ciascuna di esse era inciso un numero che indicava la distanza in mi- glia dalla capitale, Napoli. Erano allocate in modo che il numero del miglio fosse rivolto sempre verso il centro della strada, ben visibile in entrambi i sensi di marcia. Furono realizzate in pietra dura calcarea. Il miglio napoletano corrispondeva a 1.845 metri circa. Alla parte interrata, 47 cm (corrispondenti a poco meno di due palmi – 1 palmo = 0,26 mt), corrisponde una parte a vista alta 104 cm (vedi figura). Abbiamo scelto come modello, una delle tre colonnette presenti nel territorio di Rionero in Vulture, il miliare contraddistinto con il numero 96, che reca l’altezza delle cifre scolpite nella pietra di 23 cm circa. Per la misura dell’altezza della parte interrata e dell’anello inferiore, abbiamo invece utilizzato la colonnetta del miglio n.58 presente nel tratto tra Valva e Oliveto Citra, completamente fuori terreno poiché utilizzata nella recinzione di una proprietà privata situata lungo la strada. La parte interrata è un parallelepipedo che misura 47 cm di altezza e 45 di larghezza. La circonferenza della base della colonnetta ha il diametro di 45 cm la cui circonfe- renza è tangente all’interno del quadrato superiore del parallelepipedo con lato di 47 cm. Queste misure corrispondono all’incirca a quelle di altre “colonnette” censite lungo altre vie borboniche, testimoniando che i miliari dovevano rispondere a precisi standard dettati dalla Direzione dei Ponti e delle Strade. Non sono presenti le colonnette delle miglia comprese tra 44,5 (Eboli) e 47 (Cfr A.Bavusi e V.L’Erario, la Via del Grano. Op. cit).

L’ultimo tratto della strada non venne mai realizzato compiutamente, comparendo solo come itinerario nelle descrizioni ottocentesche. Bisognerà attendere la realizzazione dei tronchi 4 e 5 della strada Nazionale n.55 Contursi Barletta, per veder completati i tratti in Puglia, dall’abitato di Atella sino al passo di Gaudiano di Lavello e fino alla stazione di Canosa e quindi Barletta. Le colonnette residue della Via del Grano testimoniano un itinerario tra i più antichi del Regno d’Italia che an- drebbe salvaguardato e conservato attraverso il loro restauro assieme agli altri manufatti in pietra quali cippi, ponti, paracarri, croci viarie e taverne mediante l’apposizione di vincoli monumentali.

Lungo la Via del Grano, nell’ultimo tratto verso Lavello, coincidente con la strada nazionale n.55 Contursi-Barletta sono visibili alcuni cippi triangolari in pietra del Km 119/56 che segue a quello del Km 118/57 . Questa strada venne realizzata dopo l’Unità d’Italia seguendo il vecchio itinerario della Via del Grano segnando anche il definitivo passaggio al Sistema Metrico Decimale in Basilicata.

Analogamente anche per la Strada Regia di Basilicata, che da Auletta, proseguiva verso l’interno della Basilicata, dove ancora sono presenti le stesse colonnette miliari nel tratto compreso tra Vietri di Potenza e Potenza (leggi l’articolo in fase di elaborazione su Pandosia)